No tan lejos queda aquel julio del 36, sólo han transcurrido setenta y nueve años de cuando en esta país goyesco resurgieron de nuevo los hijos de Cain.

Siempre me ha perseguido y ha sido constante, preguntarme como serían realmente aquellos días en una pequeña ciudad mesetaria.

Muchos recuerdos y muchos miedos, aún escuche en voz de nuestros mayores, descripción de los tan diversos personajes que, en aquellos días, se entrecruzaron entre sus calles, hombres libres y buenos que cayeron; presos que arrastraron el ser idealistas con diecisiete años y repartir algún folleto; marxistas con clase que creían en la lucha por un país más solidario y mucha hambre entremezclada con señoritos de segunda.

Aprovechando estas fechas, hoy me hago eco y transcribo uno de los capítulos del libro "España a hierro y fuego", de Alfonso Camín.

Al final os dejo una joya descubierta en internet, donde un paredeño de 92 años se ánima a escribir sus memorias, contándonos como aquel peón agrícola, que llegó a ser el Secretario de la Casa del Pueblo de Paredes acabó sentenciado a 30 años de prisión por su forma de pensar...

Muchos recuerdos y muchos miedos, aún escuche en voz de nuestros mayores, descripción de los tan diversos personajes que, en aquellos días, se entrecruzaron entre sus calles, hombres libres y buenos que cayeron; presos que arrastraron el ser idealistas con diecisiete años y repartir algún folleto; marxistas con clase que creían en la lucha por un país más solidario y mucha hambre entremezclada con señoritos de segunda.

Aprovechando estas fechas, hoy me hago eco y transcribo uno de los capítulos del libro "España a hierro y fuego", de Alfonso Camín.

Al final os dejo una joya descubierta en internet, donde un paredeño de 92 años se ánima a escribir sus memorias, contándonos como aquel peón agrícola, que llegó a ser el Secretario de la Casa del Pueblo de Paredes acabó sentenciado a 30 años de prisión por su forma de pensar...

España a hierro y fuego (II).

LA SUBLEVACIÓN EN PALENCIA

Por Alfonso Camín.

Editorial Norte.

México, 1938.

Palencia tiene una larga calle que es como el tubo digestivo de la ciudad. Esta calle lleva el nombre de Mayor Principal. Pero, en realidad, no es tal calle, sino el viejo camino de Castilla que pierde su nombre a la entrada, junto al cuartel de Carrión, y lo vuelve a ganar cuando termina de atravesar Palencia, rumbo a León.

La ciudad vive orgullosa de esta calle, que es, a su vez, paseo de la población palentina en las horas del mediodía y en el crepúsculo. Hasta que vuelve a ser camino de ovejas y la llenan los rebaños merinos que suben de Extremadura hasta las cumbres de Pajares, Puerto de San Isidro y Puerto Ventana.

Puede decirse que la vida de relación, social y económica, se resuelve en esta calle. En ella están enclavados el casino, la mayor parte de los bancos, las casas de comercio y el gobierno de la provincia.

Conocido en la plaza por mis trabajos periodísticos de otros años y por mi agrado hacia Palencia, decido quedarme unos días, retrasando mi viaje a Oviedo.

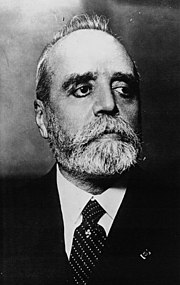

Después de la comida, entro en el Café Central. Como siempre, en un rincón están juntos los hombres más salientes de la economía y la política provincial, acompañados del diputado Peñalba, republicano sosegado,de cuya influencia en la Corte se sirven todos los hombres conservadores y él no escatima mercedes. No será extraño tampoco verle del brazo de Abilio Calderón, cacique máximo, áspero como un espino, sucio y primitivo, inculto como un burreño con sanguijuelas en las quijadas.

|

| Abilio Calderón |

Día siguiente. Rezagado en el café, busco una silla en la terraza. Aguardo al doctor Rafael Navarro, persona culta, que siempre que llego a Palencia me acompaña y me aleja del ambiente de esparto áspero que representa para la vida de un escritor el constante choque con la vida real, cuando, como ahora, el ensueño depende, más que nunca, del cemento armado y de las ovejas merinas.

Se me acerca un vendedor de cachimbas. Es un hombre grueso, tocado de una visera, cachazudo y tenaz. Me conoce de vista de esta o aquella plaza y, aunque no le compro ninguna cachimba, no da importancia al asunto y se sienta junto a mí.

Me dice que se hace poco negocio. Que los tiempos están malos. Su mala suerte la achaca al gobierno, que deja que el capital se cruce de brazos para que el pueblo no coma y la República se derrumbe.

-¿De qué?

-De este ambiente.

-No sé qué decirle. Llegué ayer de Madrid.

Guardo silencio.

Era un hombre grueso, bajo y maduro, con esa dureza de las encinas.

Cuando volví al café por la tarde, me presentó a un militar con los galones de brigada. El brigada se expansionó un poco más que el vendedor de cachimbas. Era un joven noblote. Educado. Me conocía de nombre. Me dijo que era montañés, que le traía a Palencia una misión del gobierno y que volvía a Santander.

Quizás esperase que yo le hiciera más preguntas. Seguramente con esa intención me dijo que él era republicano. Que no fuera a confundirlo con los militares que cobraban buenamente su sueldo y conspiraban contra el estado.

-Corre usted más que yo- le dije por decirle algo.

Viendo que yo no daba color, ni tenía por qué darlo, se despidió de mí. ¿Era un enviado del gobierno? ¿Era un espía del ejército? No le he visto más. A quien vuelvo a ver por la noche es al vendedor de cachimbas.

Después de la cena, salgo a la calle. Ya no era la misma que yo dejé de atardecida. En vez de mujeres locuaces y mozuelos bien trajeados, llenan la acera, nerviosos, muchos hombres vestidos con traje de mecánico. Los viejos sesudos, los políticos y adinerados de la plaza, brillaban por su ausencia. Los cafés estaban vacíos. Por los anchos portales oscuros desfilaban sombras y sombras. Encontré un conocido, Barcia, que no tiene nada que ver con el pelafustán que fue ministro de Estado. Me dijo que iba hacia el gobierno civil y que si yo quería acompañarlo. No me dijo más. Yo no conocía al gobernador de entonces. No tenía por qué ir al gobierno. Era amigo de otro gobernador civil que tuvo Palencia, Roberto Blanco Torres, del que me dijeron siempre los dueños de la política y de la economía en la ciudad del Carrión: “Su amigo ha sido el único gobernador decente que ha tenido Palencia." Lo que no fue obstáculo para que más tarde sepamos que Roberto Blanco Torres ha sido fusilado en Orense. Si fuera un tahur, un granuja, se le hubiera hecho director de algún periódico incautado o presidente de la diputación de Salamanca. Hay buenas pruebas.

No veo más rostros conocidos. Son patrullas de muchachos, entre los quince y los veinte años, con las manos en los bolsillos, mirando con recelo a todos lados. Dos de ellos pasan por mi lado. Uno le dice al otro:

-Tú, ya sabes. Dos zambombazos, y ¡arriba!

Esto ya me puso en recelo. Entonces es cuando vuelvo a encontrar al vendedor de cachimbas, parado en una esquina, centinela de las estrellas.

Me decidí:

-¿Qué hay, amigo? ¿Sucede algo?

El buen hombre echó a andar conmigo y me dijo, en tono de confidencia, después de soplar su cachimba que era un hornillo en la noche.

-Parece que la tropa se quiere echar a la calle. El gobernador está preparado. Tiene colocadas en esas ventanas varias ametralladoras. En esos tejados de enfrente –agrega, mirando hacia arriba-, también hay varias ametralladoras. Nosotros estamos en la calle para defender la República. Quieren dar el golpe a las dos.

Pensé poner en antecedentes a mi amigo el doctor Navarro, trasnochador impenitente. Miré el reloj: las once y media en punto. Y me dirijo al casino. Claro que guardándole el secreto al vendedor de cachimbas. Mi honradez ha de correr pareja con su confianza.

El doctor Navarro hablaba de literatura entre gentes que no le entendían. Le llamé aparte y le dí la noticia.

Miró el reloj y me dijo:

-Tenemos tiempo a tomar un café. Luego iremos a la Cruz Roja. Y a la una en casa. Si hay novedad, me pondré el brazalete.

El doctor Navarro es, desde hace muchos años, presidente de la Cruz Roja de la provincia.

Tomamos café, cogimos nuestros puros y los desanillamos tranquilamente, les prendimos fuego y fuimos hacia el centro benéfico. El tenía un gesto preocupado. Pero sereno. La meditación sobre los acontecimientos, más que apretar el paso, nos lo hacía más lento.

El doctor dio sus órdenes en la Cruz Roja. Reforzó las guardias y a la una, le dejé en su casa.

Esperé las dos en la calle. Veía mucha gente moverse. Pero las caras se desvanecían en las sombras. Ni siquiera volví a tropezar con el recio vendedor de cachimbas, cachazudo y sereno, quieto en la esquina:

-Cuando sea, ya me despertarán los tiros- me dije.

Y con esta consigna, me fui al hotel. Y me dormí, casi despreocupado.

Desperté a las siete de la mañana entre un ruido de tiros y explosiones. Salté de la cama. ¡La contrarrevolución estaba en la calle!

Mi habitación daba a un patio interior y a las espaldas de un convento. Por el balcón abierto entraba el sol y podían entrar los tiros. Tiros en todas las azoteas. Ladridos de los fusiles contra los cristales de las ventanas, que caían con estrépito. El tableteo constante de la ametralladora entre los disparos espaciados de los fusiles. Los tiros aun más espaciados de las pistolas civiles desafinaban el fuerte acento, la música implacable de las otras armas formales. La explosión de las bombas, que mordían el viento en las calles, desconchaban los muros, estremecían las casas, cegando puertas y balcones con crines de polvo y tierra. Cañonazos en las afueras contra los enemigos imaginarios. Luego, un silencio, y otra vez las descargas de la fusilería. Las balas saltan como guijas en los tejados. Suenan secamente en la pared de mi cuarto. Cantan sobre las planchas de zinc del techo de una cocina que hay en el patio de enfrente. Muerden la cal amarillenta de las paredes del convento. Cortan la rama de los jardines. Se meten por las rejas del claustro. Se quiebran en dos las tejas. Silban a mi lado cuando me estoy vistiendo. Pienso que entran por la ventana.

Mientras que la servidumbre tapona con colchones todos los huecos, yo bajo al hall.

Antes, mientras me ponía el cuello, pensé: “Las balas suenan muy cerca. Parece que disparan contra el hotel. Si las fuerzas han fracasado, puesto que el general vive aquí mismo, bien puede suceder que estén los oficiales acorralados dentro de este edificio. Nos van a freír a tiros.” De fracasar la sublevación, no hubiera sido esto extraño, máximo cuando después me entero que este hotel es un centro fascista, lugar de reunión de todos los pajarracos monárquicos, curas con sobrinas y jesuitas con trabuco.

Pero no. La contrarrevolución está en la calle. Las tropas han abierto la cárcel y vuelcan sobre la ciudad a todos los presos políticos –y a los que no lo son- portando un fusil flamante y unas flamantes cartucheras.

Entre los dueños de comercio armados, que ya andan a la caza de sus dependientes, tumbándoles en donde los encuentran, irrumpen en el hotel “falangistas” y propietarios con gestos feroces, desorbitados y trémulos. Apuntan con sus armas a las ventanas y a las cabezas.

Gritan unos:

-¡Hay que registrar el hotel!

Sueltan otros:

-¡Que nadie se mueva! Al que se menee, dos tiros en la cabeza.

Los más viejos, anchos y barrigones, se quedaban quietos sobre el arma. Los más jóvenes, muestran las manos arremangadas como los matarifes. Los ojos turbios, el pulso, suelto. Los dedos, poco firmes en los cerrojos.

Todos llegan ebrios de venganza y de pánico. De un pánico que se contagia. Yo mismo tengo que embridar mis nervios para no contagiarme del pánico de aquellos mozos. Porque es un pánico peligrosísimo. Ese pánico que al primero que se mueva –aunque sea para preguntar qué sucede- es suficiente para que se le estrellen los sesos contra los muros. El arma en manos del miedo es mucho más peligrosa que en las manos del heroísmo.

Hay un quietud momentánea y todos nos miramos las caras. Es el momento que aprovecha la dueña del hotel, una beatona infecunda, para gritar a los desencarcelados, mientras los abraza con el afán convulsivo de una abadesa nostálgica:

-¡Les felicito, hijos míos! Ahora, ¡a luchar contra los rusos! Hasta que no quede uno en el pueblo.

No hay tales hijos. Ellos son los falangistas: los que estaban en las cárceles y los que estaban fuera, bien armados con las armas de los cuarteles. Ella es la noche de España que tiende sus alas negras sobre Castilla.

De estos mozalbetes nerviosos, irreflexivos, sedientos de sangre, dependía, en estos minutos, la vida de los hombres de la ciudad y de los pueblos de la provincia. En el hotel desbrozan los días varios viajantes de comercio, sorprendidos por la guerra, cuyas cabezas también quedaban a merced del más simple recelo de estos fusileros de retaguardia. La tropa estaba en lo suyo. De minuto en minuto, los fusiles, las ametralladoras, el cañón que ladra afuera, sobre el camino de León, vuelven a sacudir los nervios de la ciudad palentina.

-¡El ejército se ha sublevado!- Me dice un viajante cuyos ojos interrogan los míos.

Queremos salir a la calle, pero desistimos. Cuando vamos a hacerlo, silban las balas en los portales.

Comemos bajo el tiroteo. Volvemos al hall, lleno de gentes carilargas.

Entre los tiros sueltos, comienzan a funcionar los aparatos de radio.

En la de Burgos comienza a oírse la voz del general Mola. En la de Madrid, la voz de Indalecio Prieto. Después, la voz de La Pasionaria en la de Madrid. La de Queipo de Llano en Sevilla. También se escuchó la voz de Martínez Barrios, invitando al general Mola a que no convirtiera a España en un lago de sangre. Y la voz ronca del general Mola, respondiendo que seguía adelante con su destino. Que había llegado demasiado tarde la voz conciliadora del político sevillano. La contrarrevolución estaba en marcha y el mismo general Mola se hubiera espantado de sus consecuencias. Consecuencias que ví yo enseguida. Pero que no vieron los generales ensoberbecidos de sus entorchados, el capital sin inteligencia y el alto clero de España.

Salgo a la calle y me entero. Comienzan las matanzas el mismo día.

El Gobierno Civil se ha entregado a las nueve de la mañana. El gobernador, también. Pero está herido… Luego supe que se le había metido en un coche custodiado por oficiales. Lo llevaban hacia el cuartel del Carrión. Ya llegó muerto. Lo habían fusilado, disparándole por la espalda dentro del coche, durante el camino.

Estaban presos los amigos del gobernador, el primer jefe de policía, el joven Casañé, presidente de la Diputación, donde se habían encontrado armas y dinamita; el concejal Hernández y otros muchos.

El diputado Peñalba andaba suelto. Solitario en el café, encorvado sobre la mesa, con una gran tristeza aternerada en los ojos y los amplios brazos caídos. Nadie pensó en prenderlo. El tampoco pensó que sus amigos de ayer pudieran hoy degollarlo. Allí estaba con sus brazos deshilachados. Talento, no tenía. Sin estas armas no es posible un fusilamiento. Por allí andaba el día anterior Francisco Vihgui, el ingeniero y poeta. Era el hombre más querido en Palencia. Pero tenía talento. Me dijeron que estaba preso en su finca. Habrá pasado las suyas. Porque los primeros tiros de esta contrarrevolución han ido contra los hombres de inteligencia. Los que no podían fusilar materialmente, porque no habían caído en el campo nacionalista, los fusilaban los periódicos de estas regiones, órganos de los terratenientes y los jesuitas.

De Valladolid, de Palencia, salen las gentes sublevadas para el Alto del León. Dicen que en Madrid se está librando una lucha feroz en el cuartel de la Montaña. El Guadarrama quedó cerrado por un muro de bayonetas. En mi casa de Madrid no hay un hombre. El único que había se fue por un camino que yo repudio. La metralla, la blasfemia, los hombres, todo el rencor se cierne sobre Madrid. ¿Qué será de los míos?

En Palencia se corre que los asturianos avanzan por llanura con varios trenes de dinamita. ¡Por algo ladraban esta mañana los cañones en las afueras! Castilla le teme más al Pajares que al Guadarrama.

En el cerro del Otero, bajo los brazos del Cristo Mayor de Castilla, se pone un cerco de ametralladoras. Vuelven los obispos a arremangarse las faldas y montar a caballo. Volverá al trono doña Urraca. Gelmírez está de plácemes en sus predios de Compostela.

---------------------------------------

Hoy, sólo hemos pretendido acudir a "alguien de fuera" para que nos contase como fueron aquellas primeras horas del 18 de julio en una ciudad mesetaria; pero también quiero dejaros enlace para que descarguéis un relato escrito por un hombre sencillo y humilde que vivió esas jornadas siendo Ugetista, de Paredes de Nava y Peón Agrícola. PINCHA ENLACE

---------------------------------------

Hoy, sólo hemos pretendido acudir a "alguien de fuera" para que nos contase como fueron aquellas primeras horas del 18 de julio en una ciudad mesetaria; pero también quiero dejaros enlace para que descarguéis un relato escrito por un hombre sencillo y humilde que vivió esas jornadas siendo Ugetista, de Paredes de Nava y Peón Agrícola. PINCHA ENLACE